公立中学は改善されているが、学力が伴っているとは言い難い理由

芦屋の公立中学の授業は素晴らしくなっていますが・・・

塾で教えていても、授業内容は納得のいくものです。数年前までは、「この授業なんだ?」ということ、社会などで授業をものすごく遅らせて次の学年の1学期まで下の学年の授業の尻拭いをさせるようなこともありましたが、最近はそういうことはありません。少なくとも5教科で問題を感じたことは最近はありません。定期テストの内容も順当なものだと思います。

数年前まで問題だった過度なクラブ活動も抑制され学習に支障をきたす状況ではなくなっています。

私立に比べても引けを取らない立派なものだと思います。あの「ゆとり」の時期に公立学校が緩んで私立に生徒を取られ、文科省などのカリキュラムの引き締めがあっても追いつかずにいたところを、やっと最近は改善してきたのです。

芦屋では20年前のゆとり教育期に神戸の学区から分離され芦屋市内の高校しか受験できない期間が長く続きました。その期間、中位以上の生徒は成績に関係なく芦屋高校に進むしかなかったのです。成績最下位でも進める公立高校の芦屋市立高校などまでありましたから、この時期に芦屋の公教育は大幅に緩んだというのが私の経験と理解です。この当時の教師の定年などもあるのでしょうが、その影響がやっと収まってきた。

でも、それでも生徒の学力は上昇しているとはいいがたい「「公立中学に感じる危機/本当に勉強も努力もしなくなってきている」「親が知らない公立中学通知簿3と4のレベルとは?/中学受験は必須」。

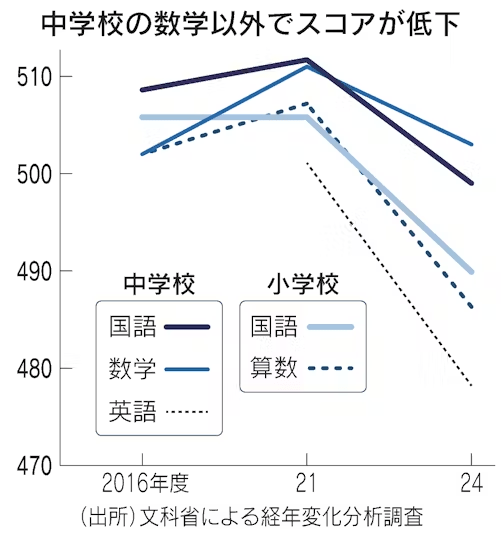

日本経済新聞の記事の通りです「小6・中3の学力スコア低下、コロナ禍やスマホ影響か 国の抽出調査」。もちろんこのデータは私立の生徒も含んでいますが、公立と下位私立でこの傾向を一層感じます。

芦屋では、この学力低下はゆとり教育時のツケを大きく感じます。芦屋はゆとり教育の悪影響を大きく受けた地域です。このゆとり教育時に兵庫の学区政策により神戸高校に次ぐ進学校であった芦屋高校は凋落しました。この当時の子供は、レベルが落ちた芦屋市内の公立高校にしか通えず、成績最上位でも神戸高校ではなく学力が落ちた芦屋高校に通うしかなかった。本来なら進めた大学にも進めなかったでしょう。そして大学卒業時期は就職氷河期です。その後学区が今の形に改善されましたが、芦屋高校のレベルは回復していません「兵庫県に潰された芦屋・西宮の子供たち/現在も違った形で進行形です」。

公教育に信頼など置けるはずがありません。この世代が今親になり、芦屋では中学受験が盛んになっているということもあるでしょう。だから、学力が高い子供の多くは中学受験で私立の進学校に進み、公立中学にいません。それが、公教育を充実させても学力低下を引き起こしている最大の原因です。一方で、本来なら中学受験しなかった学力の子供も中学受験し、それがレベルが低い中下位私立の存在にもなっています。

学力低下の理由は家庭にある

この記事ではコロナやスマホの影響と書いていますが、コロナなど2~3年前に2~3カ月休校しただけで、その影響が今でも出ていることなどありません。スマホもキチンと学習する子供では自制して使っていますし、そうでない子供では野放しになっているだけです。スマホ問題はスマホがあるからではなく家庭の躾問題です。同じようなことは過去でもゲーム機などでありました。その時も、自制する子供は出来ているしできない子供はできなかったです。でも、そのその出来ない子供を野放しにしている家庭が最近は多いです。

だから、公立中学でも比較的上位の子供の問題というよりは、真ん中から下の子供と家庭の問題です。上に書いたように、特に中学受験が盛んな芦屋ではこういう自制できない子供の割合が公立中学では大きくなっているのです。改善している公立学校の問題ではないと思います。

何度も書いてきたことですが、特にだらしない子供では父親が酷くなっています「「数回の授業で辞める生徒が増えている/父親が甘い場合が多い/会社もすぐに辞めるでしょう」「数回の授業で辞める生徒が増えている2/もう一つの大きな理由」。

今までなら、こういう子供には父親が厳しく対処することもあったのですが、最近は父親が率先して甘やかしていることが多い気がします。こういう父親は就職氷河期でも比較的良好な就職を勝ち取り、その後今までいい生活を享受してきた方が多いです。そのことをどう意識しているかで、子供の教育に力を入れる方もいれば、一方で甘くなる方もいるのだと思います。

下半分の子供では、その結果どうなっているのか

だらしない子供で、さらに家庭で歯止めなく甘やかされている子供では、少しの努力も嫌がるので、「漢字をおぼえる」や「社会の重要語句をおぼえる」努力さえできません。これが公立中学の下半分で起きていることです。

塾で矯正しようものなら、反抗した昔とは違いダラダラと学習を続ける静かな抵抗にあいます。緩い一方で過干渉だが結果までは求めない親の対応には長けているからです。「漢字をおぼえろ」というと教科書をボケ~っと眺めるだけで間違えます。「書き取れ!」というと、塗り絵みたいに真似て時間を潰します。ここの部首はこうなってなどと意識して書き取りません。それで「何回書けばいいんすか?」と無心の写経を経てテストで酷い間違いをしてきます「公立中学の通知簿3は、教えるのが無理になってきている」「成績が上がらない子供の暗記・・・写経に挑戦」。

そんな子供に親は叱るでもなく、「塾で学習方法さえ教えてもらえれば、この子もきっとできるようになるんです。」と塾に連れてきます。親が勉強の問題ではなく、それ以前にある性根や躾の問題だと分かっていない。あるいは子供を甘やかして、子供が喜ぶ顔だけを見たいから、尻拭いを全て学校や塾に丸投げしている。そして「自主性」などと言う教育評論家や教育業界のこういう親を相手にビジネスをしている人間の話だけを選んで聞いています。

正直、こうなってはもう塾では教えようがありません。公立中学も授業などの質は改善しても生徒の学力が回復していない理由はここにあります。学校には責任はもはやない。ミドリゼミではこういう子供は来てもらわないようにしていますし、今はそういう生徒はお預かりしていません。

子供はペットか?、いや失敗した北欧流の自主性豊かな教育か?

では塾も投げるこういう状況がなぜ起こるまで家庭では野放しなのか?「犬は悪くない。褒めて育てれば躾が出来る。」という飼い主にうれしい情報を垂れ流すペット業界と同じことが子育てでも起こっていると感じています。ギャンギャン吠えまくっている犬に「いい子ねぇ~」と言っている飼い主は昔は少なかったと思います。この群れのリーダーである飼い主が統率できていない状況と、漢字もおぼえる気もない子供を塾に連れてきて「勉強方法さえ教えてもらえれば」と言って躾も放棄している親が増えている状況は、私には似ているように見えます「塾が直面する親心とは/教育業界とペット産業は同じ」「子供肯定・弱い親の子育ての結果/ペット問題とほとんど同じ/私の塾の役割」。

このような方が好むのは、いわゆる北欧流の自主性豊かな教育です。こういう親には、子供の自主性と言って子供の好き勝手させて放置することは気分が楽ですし、それで子供が楽しそうにしていると気分がいいからです。子供のペット化です。

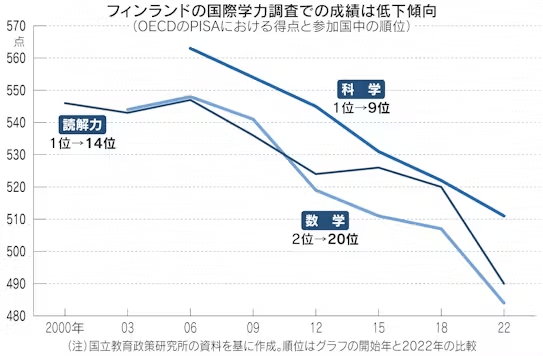

ところが、その中でもとりわけ進んでいるフィンランドでは、「この教育は失敗して学力低下を招いている」と政府文科省自体が報告しています「フィンランド式「自由で創造豊な教育」は下半分で失敗した/フィンランド教育科学庁自ら総括/日本でも同じことが起こっています」。ウソだと思うのなら、フィンランドの文科省が出している公式文書を読んでください「The bildung review describes the development of Finland’s education and culture sector over the past decades up to the present moment Ministry of Education and Culture」。90年代にゆとりが導入されて2000年からは学力が低下しているとまとめられています。

その結果フィンランドでは「学習する環境にある家庭の子供は高学歴で良い職業に就いている」と書かれており、二極化が進んでいる状況が起こっています。学習塾や中学受験がある日本では、この状況がもっと極端に起こっていると言っても差し支えないと思います。

ノルウェーでも小学校の入学年齢を1年下げました「【北欧の教育最前線】 ノルウェーの「小1プロブレム」。「就学年齢の引き下げ当初は、6歳児(1年生)の教室では幼稚園と小学校の良いところを組み合わせた教育が目指されたため、読み書きも学習しなかった。しかし2000年以降、国際テストでの成績不振などを背景に教育改革が行われ、1年生から読み書きを学び、さらに小学校へのスムーズな移行のため、幼稚園における就学準備活動も強調されるようになった。」となっています。

日本でも、この方向の教育を率先して「自主性豊かに、定期テストもなく」を実行してきた東京都心の麹町中学が教育方針を撤回しました。当たり前のことが分からない狂信者は多いんです「定期テストなし「自主的な学習」計画の東京の麹町中学が計画変更/バカな教育者の被害者は生徒たち」。

そして、この自主性豊かな教育で間違えた結果、中学の学習もサボって通知簿3で中堅高校に進んで、当然高校の授業も理解できないのに、まだ子供の言う通り「できれば神戸大学に・・・」などと希望いっぱいに言う親も多い。いったい何を考えているんだと思います。

公立中学の学力低下が起こっているもう一つの理由

このような状況が分かっている親は、さっさと中学受験させて私立に逃げているからです。だから、公立中学がいくら教育を充実させても改善はしていない。子供に学力があり、親もこの状況が分かっている場合、中学受験させていることが多い。ゆとり教育の結果、日本でもフィンランドでも似たような状況になっています。結局は親がしっかりしているかどうかにかかっている。

だから、公立中学には必然的にだらしない生徒の割合が多くなり、この状況を嫌った親はさらに中学受験をする・・・ということで、私の塾がある小学校の学区では半数以上が中学受験塾に通い、優秀な生徒の大多数を含む半数が公立中学に来ない状態になっています。芦屋では、最初に書いた学区の改変による公立の崩落を体験してきた世代が今親になっています。だから一層私立偏重に拍車がかかっている面があると感じています「兵庫県に潰された芦屋・西宮の子供たち/現在も違った形で進行形です」。

まともな良い授業をしようとも、だらしない子供に受け流され学力は上がらない公立中学の先生がお気の毒だと最近は思います。

でもそれは今までゆとりに染まって芦屋で落ちぶれていった公教育に染まって適当な授業をしてクラブ活動だけに邁進してきたツケでもあります「新聞に掲載された小学校校長の教育方針は疑問だらけ」。また、親世代に「公立学校はダメ」と思い知らせた兵庫県の教育行政のツケでもあります。